Con su origen colonial esta prenda que cubría

todo el vestido acompañó a la mujer venezolana por mucho tiempo y más allá de

su uso con motivo religioso el manto estaba ligado a la distinción social.

Tal y como indica en las Leyes de las Indias desde 1571 ninguna negra libre, esclava ni mulata le era permitido

llevar manto con tela de seda ni otra tela fina, a menos que se casara con un

español entonces se le permitían utilizar mantellinas que llegaran poco mas

abajo de la cintura, si no obedecían a esto corrían el riesgo y se le

confiscaba la prenda. El Doctor Antonio de Abreu Xavier cita en su libro “La

calidad de la pureza social de las mujeres era distinguida por el manto negro

para las féminas libres y blanco para las esclavas” sin duda era un uso de la

prenda con un motivo más social que religioso aun en el siglo XlX.

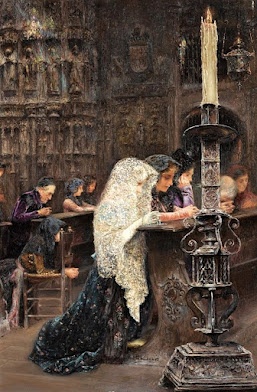

Asistir a la iglesia seguía siendo la

actividad más divertida y las mujeres asumían grandes dosis de compromiso con las

actividades religiosas, convirtiéndose en la oportunidad perfecta

para lucir lo más lujosa posible ante los ojos de las otras mujeres y hermosas ante aquellas miradas de amor y complicidad.

|

| Imagen referencial |

Las criollas de Caracas se cubrían con el

más fino terciopelo o seda cuidando que hiciera juego con su vestido

especialmente elegido para asistir a esos eventos dominicales que la iglesia

ofrecía, evidentemente las mujeres que pertenecían a la elite social de la

época eran las que tenían la posibilidad de comprar estos mantos tan costosos –

a veces su valor era igual al valor de

una casa – y de aquí el surgimiento de la expresión Mantuanos, un circulo

exclusivo a la que pertenecían algunos blancos criollos de la aristocracia

local.

Al acomodar el manto de cierta forma que

cubriese la mayor parte del rostro - a

esto le llamaban rebozo – la utilidad ya cambiaba, convirtiéndolo perfectamente en un lugar seguro para observar lo

que no debía, y a su vez ocultar la identidad cuando convenía, lo que se

convirtió en una estrategia maravillosa en tiempos de guerra en donde muchas

mujeres se destacaron como espías.

La prenda se convirtió en un placer

práctico y útil, no solamente se conseguían a las damas exhibiéndolo en iglesias,

también vendedoras que trabajaban diariamente

en el mercado llevaban una prenda blanca en su cabeza y encima un sombrero de

paja, según Lisboa las compradoras llevaban su mantilla diaria “hecha de paño

negro fino, orlada de una tira de satén… al mejor estilo de las mantillas

españolas coloniales” como protección ante el inclemente rayo de sol.

Desde la mujer elegante con su más

exquisito manto, la ama de casa que se asomaba a la puerta portando una modesta

prenda, las esclavas, criadas y mujeres alegres con prendas hechas de bayeta y

con vestimenta corriente y hasta descalzas, todas tenían la necesidad por usar

una indumentaria que la cubriese, porque de lo contrario se sentían desnudas.

|

| Imagen referencial |

A mitad del siglo XlX el fiel manto se

negaba a pasar de moda, viajeros que llegaban a nuestro país eran cautivados

por el uso del manto a tal punto que lo describían en sus notas, como el

escocés Alexander que dejó un registro de como “Las damas salían a la calle

camino a la iglesia con aire modesto, los rostros inclinados al suelo,

limpiamente vestidas; muchas salían sin nada en la cabeza, mostrando primero el

pelo ricamente trenzado y adornado, echándose luego encima el manto negro

cuando apretaba el sol” sin duda

eran maniobras de coquetería femenina usando el manto como herramienta de

encanto, una estrategia que no solo se veía en Venezuela y perfectamente lo

describe Boussingault estando en Francia “Un

movimiento gracioso, de lo mas provocativo, tapar la cara ante un posible

admirador, dejando apenas una abertura para mirarlo y atraerlo”.

El manto tuvo su particular adoración

cuando quien lo llevaba era una

imagen santa, se convertía en una meticulosa logística desde el vestir a la

virgen hasta cuales materiales se iban a utilizar, las personas con mayor

capacidad económica costeaban finas telas y algunas damas ayudaban con la

confección y el rico bordado, considerándolo una bendición y amparo bajo la

protección del manto de la virgen.

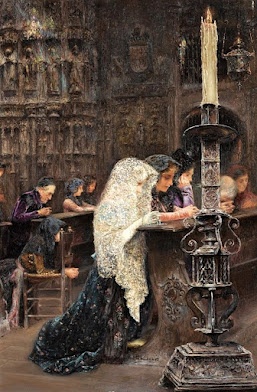

En la cotidianidad se apreciaba a las damas

vestidas con trajes sencillos pero a la hora de una procesión era impactante

verlas con sus brillantes vestidos y envueltas en su espectacular manto negro,

siendo testigo el alemán Gerstäcker que pudo apreciar los preparativos de una

Semana Santa en Caracas en 1868 llamándole poderosamente la atención como

cambiaban aquellas damas alardeando de su atuendo.

Cuando se concluían las ceremonias de un

Jueves Santo se podía observar grupos de bellas damas visitando iglesias y

capillas, con ojos brillantes bajo el manto y el abanico que solían llevar en

constante movimiento, estas damas entraban en un juego de coqueteo en donde la

joven decidía hasta que tantos centímetros de su cuerpo mostraría ya que en

algún momento el manto se desarreglaba y es aquí en donde la dama subía sus

brazos para acomodarla y sin querer pero con discreción mostraba parte de su escote

y el rostro ante las miradas fervientes de aquellos galanes que asistían al

lugar más para contemplar que para rezar, sin duda, una gran aventura por

disfrutar lo indebido en un escenario prohibido y juzgado por aquellas damas

que se mantenían distantes del recato y pudor limitándose solo a observar.

|

| Imagen referencial |

Fuentes:

Alexander, Alexander, La vida de Alexander

Alexander escritas por el mismo. Ediciones

de la Presidencia de la Republica, Caracas 1978.

Boussingault, Jean Baptiste, memorias. Editor

José Agustín Catalá, Caracas 1974.

De Abreu Xavier, Antonio, La Pasión Criolla

por el fashion. Editorial Alfa, Caracas 2011. (Pertenece a la biblioteca @la_boveda_militarybooks)

Pérez de Soto, Antonio, Recopilación de

leyes de los Reynos de las Indias tomo segundo, tercera edición, Madrid 1774.

Comentarios

Publicar un comentario